| |

(中村 覚)

|

|

先日、友人から透明の小槌の中に七福神の小さな人形が7体入っているお守りをもらいました。

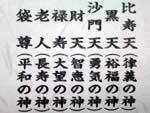

付属の台紙には、それぞれの神様の特徴が箇条書きで、大黒天(裕福の神)、毘沙門天(勇気の神)、弁財天(知恵の神)〜とあり、その中で「えっ?」と思ったのが恵比寿天(律儀の神)でした。

|

「律儀の神・・・

はて?」 知恵や裕福の神というのはわかる気がしますが、この律儀というのはちょっと変わっていますよね。両手を合わせて「どうか健康を〜、富を〜、幸せを〜」とお願いしても、「私を律儀な人間に〜」とお願いする人は、まぁちょっと珍しいと思います。

|

|

「律儀の神って、どんな神様?」ということで、恵比寿様を筆頭にせっかくなので、他の神様も調べてみました。それではそれぞれの特徴をさらっとご紹介します。 |

|

まずは、今回コラムを書くきっかけとなった恵比寿様。この方は七人の中で唯一日本の神様。最初は漁業の神だったのが時代と共に農業や商業も司る神へと変化し、今では「豊作の神」となったそうです。 |

|

大黒天 (インドの神)。食べ物・財福を司る神様。台所に大黒天を祀れば食べることに困らない!手に持っている「槌」は「土」。土は全ての物を生み出す、そんな意味合いもあるようです。 |

|

毘沙門天 (インドの神)。財宝や福徳、そして戦勝。甲冑を着て武器を手にしているので大変わかりやすい姿です。昔から武人の信仰を得ていました。 |

|

弁財天(インドの神)。もともとは河を守る水の神様。そのため弁財天のお堂は水辺に作ることが多いようです。河の恵み=豊穣の女神、七福神の中では紅一点です。 |

|

布袋様(中国の神)。この方は唐の末期に実在したとされる仏教の僧です。つまり人です。

「七福神の中に人がいた。 こりゃまたビックリ!」

功徳としては円満な人格や人間関係、繁栄、平和安穏があります。 |

|

福禄寿(中国の神)。この福禄寿と最後に残っている寿老人(中国の神)とは同一神という説もあります。私は この福禄寿のユーモラスな長い頭が好きです。

福禄寿はその容姿から、室町時代には画題として人気があったようです。長寿や財産、幸福の神様ということです。

|

|

最後は寿老人。名前からも分かるように長寿の神様です。 |

七福神はまだまだ話は尽きなくて、もともと外国の神様だったのに、日本の神様に変身した経緯や、日本で信仰されるようになってからも時代と共にその意味合いが変化したりと、けっこう複雑でした。

|

|

ところで、かなり知名度も高く、縁起物としての人気も有る七福神ですが、七人もいらっしゃるのに日本の神様は一人だけ。ちょっと拍子抜けでした。もちろん外国の神様を敬遠しているわけではありません。でも私の頭の中では、もっと純日本のイメージがあったのですが、みなさんはいかがでしょう。そして布袋様は人だった・・・。

ところで、なぜ恵比寿様が律義の神かという話に戻ります。とても働きが良く、実直で律儀というのが恵比寿様で、今では漁業、農業、商業においての豊作の神となっています。しかし、それはパッと見で、わかることではありません。

|

もともとは漁業の神様で、竿と鯛を持ったお姿に描かれています。普通、魚を獲るには網を使った方が、たくさん獲れます。でも恵比寿様が持っているのは竿。竿で地道に少しずつ釣る、この地道さを律儀と解釈したのでしょうか。

「その都度、必要な分だけを末永く得る。」資源を大切にすることが長い目で見れば、大漁・豊作ともつながるのかなと思いました。

日本という国は昔から外国のものを取り入れ、独自の文化に発展させるのがお家芸ですが、まさか七福神までもそうだったとは驚きでした。みなさんはいかがでしたか?

|

|

|